Marzo de 1938 es, quizá, la fecha más importante de la historia de Caspe. A los caspolinos nos gusta pensar que el tiempo se detuvo en 1412 cuando una caterva de nobles, clérigos y soldados recorría nuestras calles con la excusa de elegir a su rey pero nada nos jugamos en aquella ocasión. Tengo claro que nuestro momento más decisivo tuvo lugar cuando los ejércitos de Franco decidieron buscar la salida hasta el mar rompiendo el frente, más o menos estable, que se estableciera en los primeros días de la guerra. El veloz avance de las fuerzas franquistas sobre el Bajo Aragón significó el fin de una época y el inicio de otra regida por reglas totalmente distintas, la muerte de un Caspe y el nacimiento de otro. Bastante peor, diría yo.

Hasta el 18 de julio de 1936, Caspe se nos presenta como una de las grandes ciudades de Aragón. No solo en número de habitantes, también en influencia. Caspe no solo tiene abundante población, y un inmenso término municipal, también tiene élites y una vida social intensa. Élites de derechas y élites de izquierdas. Casino de derechas y casino de izquierdas. Políticos influyentes de derechas y también de izquierdas. La llegada de la Segunda República significará la ampliación de esas élites con la incorporación de elementos que, hasta la fecha, habían quedado fuera de los tradicionales repartos de influencia y poder. Durante los cinco años que dura la experiencia republicana, Caspe experimenta una profunda transformación evaluable no tanto por sus consecuciones materiales como por los procesos sociales iniciados a su amparo. La apertura de un Instituto de segunda enseñanza, la afiliación masiva de caspolinos de distinto pelaje social a las nuevas formaciones políticas (Izquierda Republicana, Unión Republicana, UGT, CNT, PSOE), la militancia como escuela de socialización y formación del espíritu ciudadano. Después de eso nadie en su sano juicio podría pensar que las cosas iban a seguir como hasta entonces.

Por otra parte las distintas dinámicas políticas en el seno del consistorio caspolino dejan ver las costuras de un nuevo tiempo en el que los caspolinos, por fin, van a poder planificar su destino colectivo. El conflicto con los padres franciscanos acerca del uso del Convento marcará el debate, más o menos airado, acerca de la relación entre Iglesia y poder público. Las luchas municipales, que a la postre habrán de costarle la vida al alcalde José Latorre Blasco, acerca del más que probado desfalco en la adjudicación de las obras de traída de aguas por la corporación caciquil presidida por el alcalde José Latorre Timoneda durante la Dictadura de Primo de Rivera, significarán un vuelco en la forma tradicional de hacer política en el consistorio caspolino: por primera vez los de abajo pedirán explicaciones a los de arriba y por primera vez los de arriba estarán obligados a darlas.

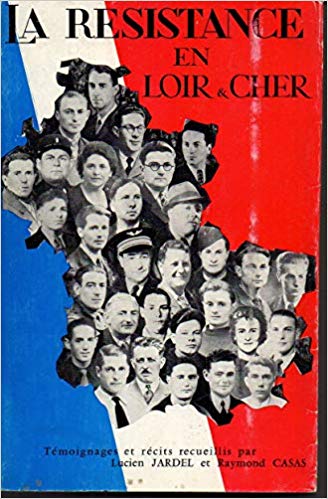

Todos esos procesos, a los que yo llamo modernidad, quedaron interrumpidos el dieciocho de julio de 1936 por la sublevación de los militares africanistas y el apoyo prestado por el capitán del puesto de la Guardia Civil de Caspe, el funesto Negrete, y decenas de derechistas locales. Y por la extrema violencia que ese acto desencadenó. Pero vayamos a marzo de 1938 y al Caspe que comienza a andar al poco de que las tropas legionarias y regulares tomaran al asalto sus calles. Muchos caspolinos manifestaron su legítima alegría al recibir a los “suyos” pero otros miles, hombres mujeres y niños, habían ido abandonando la ciudad en los días previos en dirección a Cataluña. Muchos serían capturados por los nacionales, juzgados, encerrados en cárceles y campos de concentración y, en ocasiones, fusilados. Decenas de familias buscaron el anonimato en Cataluña confiando en que las aguas llegaran a calmarse, esperando el día en que poder volver a su pueblo. Iban llegando, al cabo de los meses, a la estación de Caspe en aquellos trenes humeantes y, apenas ponían el pie en tierra, eran detenidos por la policía secreta ante la mirada atenta, y a menudo avergonzada, de sus convecinos. La suerte que corrieron los que eligieron pasar a Francia tras la caída de Barcelona fue diversa. Cientos fueron ingresados en los campos de internamiento del Midi. De ellos, muchos se incorporaron a la lucha contra el nazismo (nueve de ellos murieron en sus campos de exterminio, ¿para cuándo el público reconocimiento?) arriesgando sus vidas en la Resistencia, el ejército de la Francia Libre o, incluso, el británico. Otros, los más afortunados, pudieron cruzar el charco y establecerse en México, Venezuela, Argentina o Estados Unidos. Lo cierto es que casi ninguno de aquellos caspolinos volvió jamás a su pueblo y que sus hijos lo hicieron ya solo como turistas.

El Caspe de la posguerra, como el resto de España, fue injusto, feo y profundamente antidemocrático. Los vencedores no perdieron demasiado el tiempo en reponer las viejas instituciones democráticas (recordemos que antes de la Segunda República, y salvando la corta Dictadura de Primo de Rivera, España había conocido casi cincuenta años ininterrumpidos de democracia) más bien se afanaron en dejar claro que no todos los españoles iban a ser iguales ante las autoridades de la nueva España. Y eso se dejó sentir en la vida cotidiana caspolina. No me refiero únicamente a la vieja mala costumbre de elegir a los representantes políticos, no. Se pusieron de moda las mujeres con el pelo rapado, el aceite de ricino, las palizas, las delaciones y las detenciones arbitrarias. El espacio público se revistió con todo el catálogo de la simbología fascista de manera que nadie pudiera olvidarse ni por un momento de quien mandaba allí. La Iglesia recuperó toda su fuerza en los centros de socialización: la escuela, la calle, el ocio, la fiesta. Ciertos vecinos recuperaron los patrimonios perdidos durante la guerra por la vía siempre expedita de la apropiación indebida y el latrocinio (sí, igual que aquellos presidiarios venidos del Barrio Chino de Barcelona…) sin que, por supuesto, la ley actuase. Los rituales ciudadanos se vieron absolutamente condicionados por el nuevo orden. No querría aburrirles con la casuística pero basta haber hablado con cualquier “rojo” (y también con muchos caspolinos de derechas) para poder recitar casi de memoria excelentes ejemplos del horror convivencial en que se convirtió Caspe una vez las “gentes de orden” desplazaron del poder a la “canalla marxista” y recuperaron el lugar que por derecho les correspondía (hay un caso que todavía me flipa: cada dieciocho de julio, dos viejos militantes comunistas eran ritualmente detenidos y ostentosamente acompañados calle Mayor arriba por amables guardias hasta el muro sur de la Colegiata donde debían sacar brillo a esas lápidas que aún lucen sobre la misma pared porque todavía nos negamos a aceptar quien las puso, para qué las puso y lo que significaron durante décadas para miles de conciudadanos.)

Vargas Llosa eligió iniciar su novela “Conversación en la Catedral” con una pregunta ya mítica: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” No sé en qué momento se jodió el Perú pero sé en qué momento se jodió Caspe: en marzo de 1938. No solo por la ira y la desigualdad, no solo por el odio y el rencor, no solo porque sus vigorosas élites de izquierdas y derechas, fueran definitivamente desmanteladas por la violencia “roja” y nacional”, no solo porque varios miles de caspolinos se marcharan para nunca más volver, no solo porque muchos de ellos integraran los sectores más dinámicos y comprometidos de su sociedad civil, no solo porque muchos de los alcaldes franquistas fueran unos ineptos sin más capacitación que su camisa vieja y su mala baba. Creo que lo que acabó de joder a Caspe fue la incapacidad exhibida para digerir lo ocurrido, para buscar respuestas racionales a hechos tan trascendentales para su vida colectiva. Creo que Caspe se jodió cuando los caspolinos prefirieron aceptar lo que les contaban los vencedores, esa versión artificiosa e infantil plagada de buenos y malos, de santos y de demonios, en lugar de formular sus propias preguntas a la luz de los hechos. Creo que lo que jodió a Caspe fue elegir el mito en lugar de la Historia, la leyenda en lugar del relato racional, el cuento en lugar de la incómoda verdad. Ese proceso de aceptación de lo intelectualmente inaceptable nos hizo, definitivamente, crédulos, débiles y vulnerables. Si éramos capaces de tragarnos eso, ¿qué no seríamos capaces de tragarnos a partir de entonces?

Desgraciadamente esa credulidad casi infantil todavía perdura, incluso en buena parte de las nuevas generaciones, y no me cuesta afirmar que esa y no otra es la razón profunda de muchas de las cosas que nos pasan, sobre todo en política. Creo que el mejor homenaje a los miles de caspolinos, de izquierdas y derechas, que sufrieron aquella guerra horrible y los cuarenta horribles años de franquismo que le siguieron, es hacernos preguntas, buscar, negar todo lo preconcebido, cuestionar lo que nos cuentan. Setenta y cinco años después, hagamos un esfuerzo por dejar de creernos todo lo que nos cuentan, por favor. Hagamoslo por ellos.

Jesús Cirac