La historia que hoy les contamos sucedió, en estas fechas, siete décadas atrás.

A mediados de marzo de 1938 las tropas de Franco alcanzaban Caspe. Tras vencer la resistencia de las mermadas tropas gubernamentales, el día 17 tomaban un punto más simbólico que estratégico. Porque la conocida como Ciudad del Compromiso llevaba dos años luciendo un nuevo título: Capital del Aragón republicano. Pero la Batalla de Caspe no finalizó con la toma de la ciudad porque el Ejército de la República, en el que servían un buen número de soldados de las Brigadas Internacionales, se hizo fuerte en el río Guadalope, unos kilómetros hacia el este. Durante varios días las fuerzas franquistas fueron avanzando hacia el río mientras se enfrentaban a unidades republicanas que retrocedían hacia el cauce del Guadalope. Pero la marcha atrás de los rojos estuvo plagada de desagradables sorpresas porque, en ocasiones, quedaron copados. Algunos republicanos cayeron porque ni siquiera sabían tenían encima al enemigo.

La mayor parte de los caspolinos escogieron abandonar sus casas en busca de un lugar más seguro. Accidentalmente, cientos de ellos se metieron de lleno en la zona en disputa y, refugiados en torres o mases, fueron testigos de las dos largas semanas de combates. A finales de marzo de 1938 las inmediaciones de la desembocadura del río Guadalope se convirtieron en zona de guerra mientras la parca no distinguía entre militares y civiles.

La vivencia de aquellos días continúa marcada en Rogelio, entonces, un chaval de once años. En unas pocas horas se enfrentó a un simulacro de fusilamiento, escuchó cómo las balas segaban la vida de dos brigadistas y contempló los cuerpos recostados de los dos soldados en un charco de sangre:

“Hacía ya tres o cuatro días que habían evacuado y desmantelado todas las instalaciones de interés que había en Caspe. Los rumores que circulaban eran muy preocupantes, el ejército de Franco se estaba aproximando a la ciudad, los que estábamos en el campo no nos movimos de allí. Y los que estaban en al ciudad los evacuaron en camiones, por tren y andando.

“Efectuaron la voladura de los puentes del río Ebro, el del tren, el del Vado sobre el río Guadalope, pero el de Mequinenza lo respetaron.

“El ejército atacante lo formaban tropas regulares y por lo tanto bajo las órdenes de un solo mando. El lugar en que estábamos, era un campo de mi abuelo en el término de las Fajuelas. Allí había una pequeña cueva que a lo largo del tiempo, mis tíos, mi padre y abuelo fueron ampliando haciendo un retiro adjunto. En el momento del que estoy hablando estábamos dieciséis personas”.

“Habíamos escuchado las detonaciones y las voladuras de los puentes y empezamos a ver soldados que se retiraban. Su misión era la de fortificarse al otro lado del Guadalope, en el lugar denominado “Vado”. Algunos de estos soldados nos decían que no debíamos de quedarnos allí, que las fuerzas que iban delante eran moros y que arrasaban todo por donde pasaban. Las personas que podían tomar alguna decisión en aquel asunto decidieron que no tenían más remedio que quedarse, que era imposible aventurarse, estábamos seis niños, cuatro ancianos, una persona ciega, cuatro mujeres y un solo hombre para cuidar de todos: mi padre”.

Pascual, padre de Rogelio pudo perder la vida por una elección equivocada. Al ver unos soldados en la puerta exclamó: ¡Viva Franco! ¡Arriba España! No simpatizaba con los “nacionales”, solo dijo lo que alguien le había recomendado. Para su sorpresa, los soldados eran republicanos que acababan de desertar:

“Mire, nosotros somos de Pina y estamos tratando de llegar a casa”.

Y recomendaron a Pascual que no dieran vivas a nadie y que trataran de ser amables con todos. Unas horas después otros soldados se presentaron ante ellos.

“El encuentro siguiente ya fue muy diferente, llegaron tres “moros” y sin mediar palabra abrieron el gallinero y cogieron dos o tres gallinas cada uno. Como se iban, una de las personas mayores el tío Manuel “el ganso” les gritó “eh¡¡ Que a nosotros también nos gustan”. Acaba de decir eso y echarse los fusiles a la cara todo fue uno. El tío Manuel se tiró al suelo y de rodillas decía: “No nos tiren, no nos tiren”. Bajaron las armas pero cogieron al perro de mi abuelo, lo pusieron en el tronco de una olivera y lo mataron delante de todos. El pobre animal se llamaba TILIN, luego sacaron el burro de la cuadra y se lo llevaron”.

Todavía no habían vuelto a la calma cuando todos pudieron escuchar perfectamente varios disparos cercanos. En un mas situado a unos 150 metros, dos soldados republicanos caían en la puerta del modesto edificio “(…) después supimos que eran de la Internacional”.

“Luego acercándose donde estábamos nosotros con los fusiles aun humeando, nos hicieron salir a todos, nos colocaron en la pared de la vivienda y suerte que a mi abuela Marcelina que era la ciega, le costó un poco más salir y alinearse. Mientras esto ocurría llego un jefe, los puso firmes y les hizo marcharse. Nos salvó la vida su oportuna llegada[1]”.

Setenta y seis años después Rogelio Maza nos cuenta todo esto durante una mañana de finales de invierno de 2014 (el actual propietario de la torre donde ocurrieron los hechos se ha incorporado y escucha atentamente las explicaciones de Maza). Durante los siguientes minutos Rogelio dirige una improvisada visita guiada sobre cómo fue su vida en el lugar durante unos días marzo del 38. Nos cuenta cómo durante los bombardeos toda la familia se agolpaba en una pequeña cueva cavada en la piedra que aún se conserva. Sitúa en el lugar exacto donde le colocaron en aquel amago de fusilamiento. Y luego señala hacia el lugar en el que cayeron los dos brigadistas.

“El mas donde cayeron estaba allí. Los dejaron al raso, sin enterrar. Todavía recuerdo ver sus caras brillar con la luz de la luna. Eran internacionales porque antes habían pasado por donde estábamos y habían hablado con mi padre. Yo los escuché, hablaban español con acento raro”.

En la dirección que él señala hay una torre blanca que le hace dudar. Parece que algo falla porque en esa dirección, la imagen que él recuerda es otra. Montamos de nuevo en el coche y tomamos otro camino para llegar hasta el punto deseado.

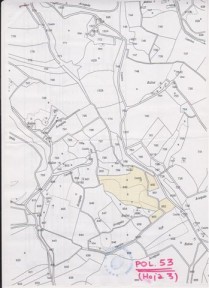

Es domingo por la mañana y hace buen día, por lo que Marcelino, el propietario del lugar hacia el que vamos, está trabajando en su pequeño retiro. Convenientemente informado, Marcelino nos dice que compró el campo hace unos años y nunca había oído hablar de esta historia. Nos acompaña hasta el punto exacto mientras asegura que, donde ahora solo hay una lastra de piedra, antes se erigían dos pequeños mases. “Yo ya no los conocí pero en el plano todavía salen. Mañana te lo paso y ves lo que te digo”. Rogelio muestra el lugar exacto en el que se desplomaron. “Ahí, ahí, ahí estaba el mas. Los mataron ahí, entre la pared del mas y la acequia”.

Rogelio apunta hacia un pequeño trozo de tierra de siete u ocho metros de largo por unos 3 de ancho.

“Ahí tienen que estar. Unos días después volvimos a buscar el tabaco que mi padre había dejado escondido y vi que los soldados ya no estaban. Pero en el sitio donde habían caído la tierra estaba removida. Si no los ha sacado nadie, ahí siguen”.

No sabemos si los restos humanos siguen ahí. Si la respuesta es afirmativa, no hay nada nuevo en el asunto. Solo una fosa más. Solo uno más de los enterramientos improvisados y repartidos por los montes y campos de medio país. ¿Qué debería hacerse con ellos? ¿Dejarlos en el lugar en el que cayeron o depositarlos en un espacio público en el que las generaciones actuales y venideras honren su memoria? Es la eterna pregunta.

No sé ustedes, pero yo, me inclino por lo segundo.

Amadeo Barceló

[1] Rogelio Maza Salvo, Relatos reales de vivencias excepcionales, AACCC, Caspe, 2010, pp. 37-38. En la trascripción que hemos realizado para este artículo se ha respetado la ortografía original.